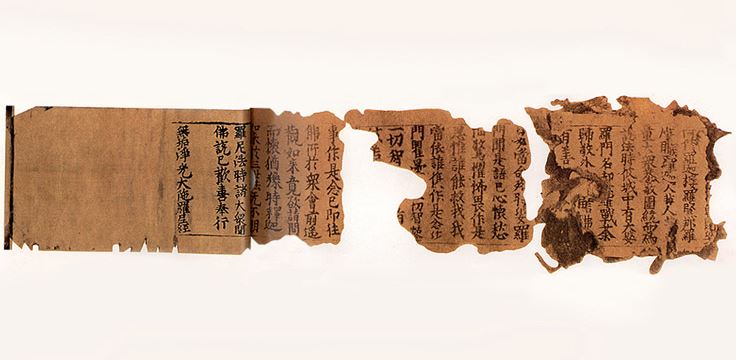

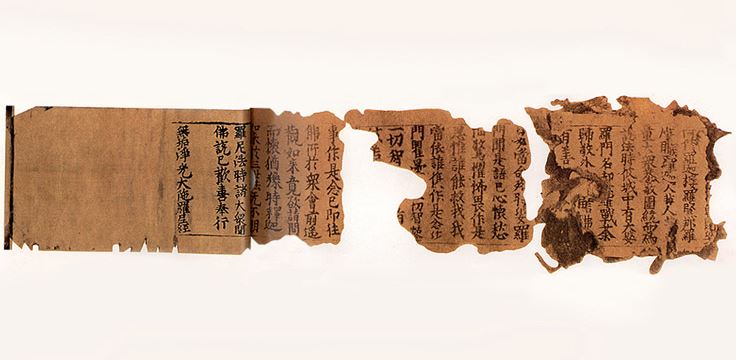

무구정광대다라니경은 신라시대의 대규모 불교 사찰이었던 불국사에서 발견된 목판 인쇄물이다. 발견되게 된 계기는 이러하다. 1966년 도굴꾼들이 불국사의 석가탑을 해체하던 도중 도굴에 실패하게 된다. 석가탑을 보수하던 도중 많은 문화재들과 함께 다라니경이 발견된다.

이 때 발견된 다라니경은 훼손된 부분이 있어 정확한 연대추정은 불가능하다. 주로 글 앞에 시기를 적지만, 이 부분이 훼손된 것이다. 합리적으로 추론해 볼 수 있는 사실은, 다라니경이 중국에서 처음 번역된 704년 ~ 불국사의 석가탑이 완공된 751년 사이에 만들어 졌을 것이다. 그리고 인쇄물에는 “무주제자”가 등장한다. 무주제자란 중국의 측천무후(624~705)가 황제에 즉위하자, 그를 기념하며 몇 한자를 바꾼다. 이 무주제자는 측천무후 사후에 모두 금지되었으므로 그의 재위기간에 만들어졌을 것을 보는 것이 타당하다. 이렇다면, 세상에서 가장 오래된 목판 인쇄물인 것이다.

이에 대해 제대로 이해하려면, 먼저 다라니경에 대해 알아야 한다. 다라니는 불법을 담은 주문으로, 산스크리트어로 된 주문이다. 의미를 해치지 않기 위해, 번역할 때에도 의미를 담는 것이 아닌 음을 그대로 옮겨 적는다. 중국에서 산스크리트어 다라니경을 중국어로 처음 옮겨 적은 것은 704년이다. 때문에 신라의 다라니경 또한 이 이후에 만들어졌을 것 이라고 추정하는 것이다.

다만 무구정광대다라니경이 신라의 것인지에 대해서는 논쟁이 있었다. 현대 중국에서는 이것이 중국에서 만든 것이라고 주장한다. 그에 대한 근거는, 무주제자이다. 이 한자가 무구정광대다라니경에 등장하니 중국에서 출판되어 신라로 갔다는 것이다.

이에 대한 반론은 이러하다. 첫 번째로 측천무후 휘(諱)의 등장이다. 당시 중국에서는 황제의 이름을 삼가기 위해 다른 글자로 대체하거나 획의 일부를 생략했다. 만약 문서에 황제의 휘가 등장한다면 이는 대역죄로, 목판과 인쇄본 모두 파쇄의 대상이였다. 하지만 무구정광대다라니경에는 측천무후의 휘 “조(照)”가 들어가 있다.

또한 인쇄물의 글씨체와, 이를 봉한 사리함의 글씨체가 모두 신라의, 한 사람의 서체라는 것이 밝혀졌다. 이는 신라에서 독자적으로 제작, 인쇄한 것임을 증명한다.

세계최초의 목판인쇄물이라는 것이 정설임에도, 유네스코 문화유산에는 등극되지 않았다. 이는 중국과 일본 주장의 영향이 크다. 중국은 앞서 말한 이유와, 중국의 또 다른 ‘인정받지 못한’인쇄물이 세계최초임을 주장하고 있는 것이다. 무구정광대다라니경의 발견 이전에 세계최초의 목판인쇄물은 일본의 백만탑다라니경(770)이었다. 따라서 그들은 무구정광대다라니경의 위치를 인정하지 못한다. 유네스코가 이들의 주장을 무시할 수 없는 것은, 그들이 유네스코에 많은 영향력을 가지고 있는 탓이다.

무구정광대다라니경은 신라시대의 대규모 불교 사찰이었던 불국사에서 발견된 목판 인쇄물이다. 발견되게 된 계기는 이러하다. 1966년 도굴꾼들이 불국사의 석가탑을 해체하던 도중 도굴에 실패하게 된다. 석가탑을 보수하던 도중 많은 문화재들과 함께 다라니경이 발견된다.

이 때 발견된 다라니경은 훼손된 부분이 있어 정확한 연대추정은 불가능하다. 주로 글 앞에 시기를 적지만, 이 부분이 훼손된 것이다. 합리적으로 추론해 볼 수 있는 사실은, 다라니경이 중국에서 처음 번역된 704년 ~ 불국사의 석가탑이 완공된 751년 사이에 만들어 졌을 것이다. 그리고 인쇄물에는 “무주제자”가 등장한다. 무주제자란 중국의 측천무후(624~705)가 황제에 즉위하자, 그를 기념하며 몇 한자를 바꾼다. 이 무주제자는 측천무후 사후에 모두 금지되었으므로 그의 재위기간에 만들어졌을 것을 보는 것이 타당하다. 이렇다면, 세상에서 가장 오래된 목판 인쇄물인 것이다.

이에 대해 제대로 이해하려면, 먼저 다라니경에 대해 알아야 한다. 다라니는 불법을 담은 주문으로, 산스크리트어로 된 주문이다. 의미를 해치지 않기 위해, 번역할 때에도 의미를 담는 것이 아닌 음을 그대로 옮겨 적는다. 중국에서 산스크리트어 다라니경을 중국어로 처음 옮겨 적은 것은 704년이다. 때문에 신라의 다라니경 또한 이 이후에 만들어졌을 것 이라고 추정하는 것이다.

다만 무구정광대다라니경이 신라의 것인지에 대해서는 논쟁이 있었다. 현대 중국에서는 이것이 중국에서 만든 것이라고 주장한다. 그에 대한 근거는, 무주제자이다. 이 한자가 무구정광대다라니경에 등장하니 중국에서 출판되어 신라로 갔다는 것이다.

이에 대한 반론은 이러하다. 첫 번째로 측천무후 휘(諱)의 등장이다. 당시 중국에서는 황제의 이름을 삼가기 위해 다른 글자로 대체하거나 획의 일부를 생략했다. 만약 문서에 황제의 휘가 등장한다면 이는 대역죄로, 목판과 인쇄본 모두 파쇄의 대상이였다. 하지만 무구정광대다라니경에는 측천무후의 휘 “조(照)”가 들어가 있다.

또한 인쇄물의 글씨체와, 이를 봉한 사리함의 글씨체가 모두 신라의, 한 사람의 서체라는 것이 밝혀졌다. 이는 신라에서 독자적으로 제작, 인쇄한 것임을 증명한다.

세계최초의 목판인쇄물이라는 것이 정설임에도, 유네스코 문화유산에는 등극되지 않았다. 이는 중국과 일본 주장의 영향이 크다. 중국은 앞서 말한 이유와, 중국의 또 다른 ‘인정받지 못한’인쇄물이 세계최초임을 주장하고 있는 것이다. 무구정광대다라니경의 발견 이전에 세계최초의 목판인쇄물은 일본의 백만탑다라니경(770)이었다. 따라서 그들은 무구정광대다라니경의 위치를 인정하지 못한다. 유네스코가 이들의 주장을 무시할 수 없는 것은, 그들이 유네스코에 많은 영향력을 가지고 있는 탓이다.